2016年4月に発生した熊本地震において、熊本県看護協会は精力的に災害支援活動を行ってきました。今ようやく平常を取り戻しつつある看護協会およびナースセンターの業務について、熊本県看護協会会長の嶋田晶子さん、熊本県ナースセンター業務部長の河津佐和子さん、熊本県看護協会看護職員確保対策推進事業担当官の松﨑敦子さんにお話を伺いました。

熊本地震の際はどのような対応をなされたのでしょうか。

嶋田 4月15日に対策本部を立ち上げ、県と日本看護協会、県看護協会の3者で連携して対応してきました。被害の大きかった益城町を中心に災害支援ナースを派遣する準備を進めていたところ、16日の本震があり状況が一変しました。熊本県は風水害が多いため県内の各施設に災害支援チームがありましたが、136名の災害支援ナースのうち3分の2が被災した医療機関に所属していたため、残り3分の1での活動となったのです。協会も全職員が被災し、2カ月間はみな避難所からの通勤でした。

今回の地震では阿蘇地域の被害が特に甚大でした。もともと看護職の確保が難しかった地域ですが、今回の震災により状況は一層厳しくなっています。阿蘇立野病院は運営ができない状況になり休止しました。現在は別の所で一部運営再開していますが。

河津 震災3日後にセンター業務を再開してすぐ、阿蘇立野病院の看護部長がスタッフ60名の他施設での受け入れについて相談に来られました。高齢のスタッフも含まれていましたが、打診先のほとんどの病院が受け入れに応じてくれました。

県内全域では、それまで非常勤だった人が自宅待機となっているケースもあります。「見通しが立たないので正社員として就職したい」という相談が寄せられています。

嶋田 広域災害では県下の各支部との緊密な連携が必要となりますので、今後に向け協議を進めています。さらに、災害支援ナースの育成と県下における均てん化も重要だと考えています。先日、災害看護に関する研修を開催しましたが、200人を超える参加者があったので、これから充実していくと思います。また、被災した医療機関をいかに連携して支援していくかも今後の重要な課題です。

看護職のメンタル面のケアも喫緊の課題です。現在、熊本大学の精神看護学教授の宇佐美しおり先生と、災害時の看護職のこころのケアを含めた研修を共催しています。メンタル面のフォローは通常の再就業支援でも重要だと捉えていますが、災害によって離職した看護職には特に慎重な関わりが求められます。

一度現場を離れると、戻るときに不安を感じると聞きます。

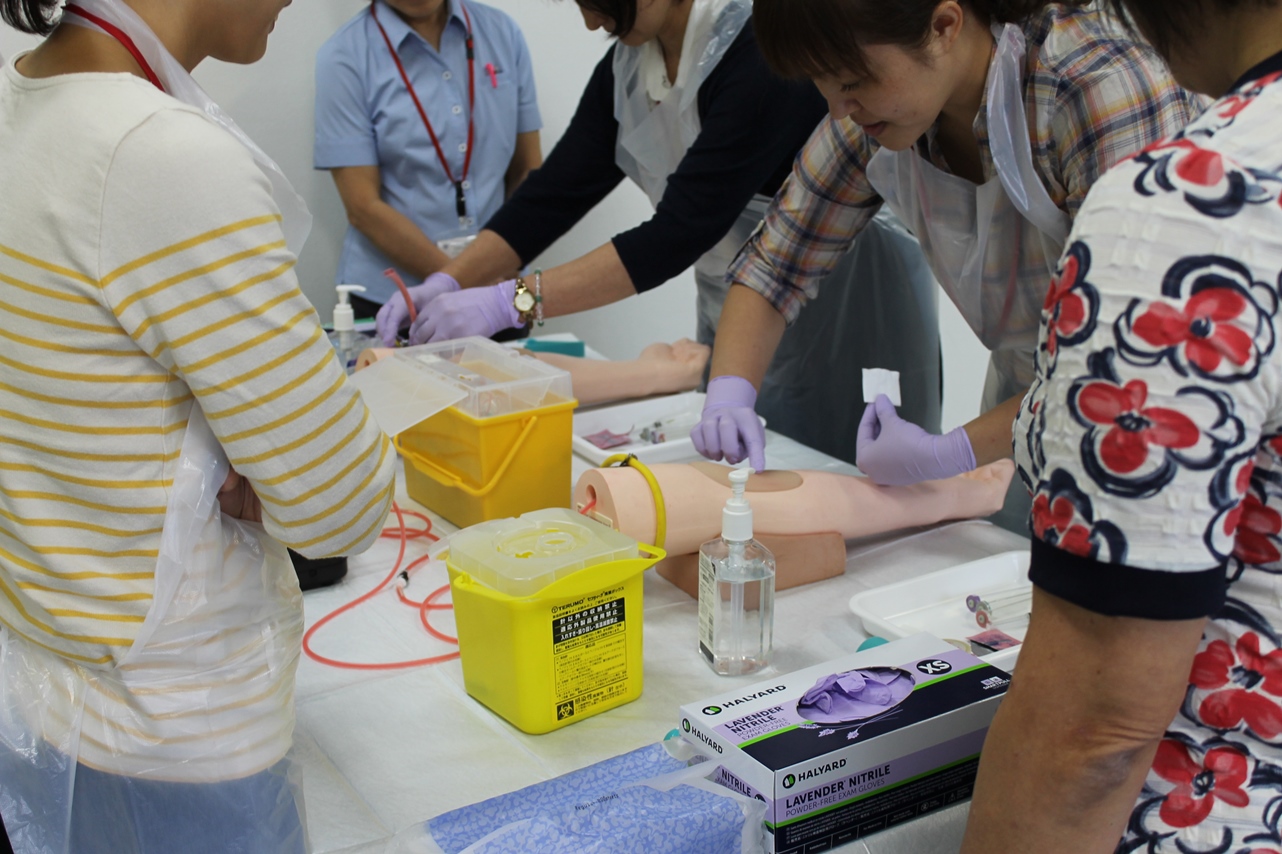

河津 医療現場から1、2か月離れただけで注射など技術面の不安を訴える方もいます。看護業務はいったん現場を離れると、「戻れるだろうか」という不安が生じやすいと思います。そのため、潜在看護職の再就業支援では、メンタル面のフォローと同時に技術演習を徹底しています。

松﨑 「採血・注射」の演習は、これまでも熊本県看護協会内にある熊本県看護研修センターで毎月2回実施してきました。

さらに2015年10月から、看護師等の届出制度が始まったタイミングで、それ以外の技術演習の回数も増やしました。「潜在看護職員等再就業支援技術演習会」として、医療安全、感染防止対策、経管栄養・胃瘻など毎月テーマを変え、2015年は計10回開催、2016年は計16回の開催を予定しています。実技メインで一人ひとりに丁寧に指導するため参加人数が限られますが、毎回定員を超える応募があり、できる限り受け入れてきました。

また職場体験は、協力を得られた県内の53施設から、応募者が希望施設を選択します。追跡調査では職場体験を経験した方の約60%が再就業しています。

再就業支援研修は天草支部、有明支部でも行っています。今後は山鹿市、菊池市、八代市の保健所に会場を借り、採血・注射の出前演習を行う計画もあります。

嶋田 本部に来所可能な人は限られるので、こちらから各地域に出向いていかなければならないと考えています。技術研修は一度に4~6名という数しか募集していませんが、そのうち1人でも現場に戻ってくれれば、地域にとっては貴重な人材の確保となります。

また、訪問看護に関しては九州看護福祉大学と協働し、訪問看護師育成事業を行っています。大学でリカレント研修を受けてもらい、職場選択についても支援します。

河津 リカレント研修後にいったん訪問看護の現場に出てみて、その後で県看護協会が実施する訪問看護研修を受けていただくとよいのではないかと考えています。先ほどの技術演習も、訪問看護や施設を目指す方でも最低限押さえておくべき基本的な内容なので、ご活用いただきたいと思います。

再就業支援の現状について教えてください

河津 マッチングが難しいと感じています。求職者には、子育てや介護を担っているために月~金で9時から14時、15時までという時間帯の就業を希望している方が多いのですが、施設側が求めているのは終日勤務、できれば交代勤務にも入れる人材です。今後は、ナースセンターが率先して多様な働き方を受け入れる土壌を形成していかなければならないと思っています。

松﨑 施設のワークライフバランスに対する取り組みが問われていると思います。県看護協会でも2011年から継続して推進事業を行っていますが、取り組んだ施設は着実に成果を上げ、スタッフの確保につながっています。

事業に参加した施設は、まず「インデックス調査」で自施設の分析を行います。いくつか挙がった問題点に優先順位をつけ、順位の高い問題点から改善に着手します。「ワークライフバランスに取り組んでいる施設である」ということ自体が求人の大きなアピールポイントになります。就職希望者は施設のウェブサイトでそれを確認し、求人に応募してきます。

嶋田 雇用ができている地域とできていない地域の格差があるので、看護協会の地区別管理者会ではナースセンターからの報告も行っています。その地区の採用状況や離職理由のデータを示し、地区ごとの現状に合わせた採用計画の立案に役立ててもらっています。

河津 また各地域のハローワークで、月に1、2回巡回相談を行っていますが、その相談員の方々にも地区別管理者会に参加してもらっています。相談員は各地域の施設で看護部長をされていたような方々にお願いしています。地域の医療機関の看護管理者に「〇〇病院を辞める人がいるけど、あなたのとこでどう?」と直で交渉することもしています。やはり、地域のことは地域の方が一番わかっていると思います。

離職された方へのメッセージをお願いします

河津 辞められた理由には表面化していないものもあると思います。丁寧にお話を伺い、心に寄り添いながら、次の就業に踏み出せるように支援していきたいと考えています。ナースセンターはいつでもご相談に乗りますので、ぜひご利用ください。

松﨑 ブランクによる不安、技術的な不安があって再就業に踏み切れない方々のために、一年を通して様々な技術演習の機会を設けています。お気軽にナースセンターへご連絡ください。

嶋田 看護職の免許は生涯使える資格です。せっかく取得したのですから、元気で働ける間はぜひ役立ててください。そのために、ナースセンターはしっかりサポートします。

RKK熊本放送で放送中の「夢 くまモン 応援隊!」で紹介された

熊本県看護協会の取り組み

熊本県ナースセンター

〒862-0901 熊本市東区東町3丁目10-39

TEL 096-365-7660

http://nc.kna.or.jp/

●センターの主な業務内容

1. 登録、相談及び就業支援

1)求人・求職者の登録および斡旋、求人施設・求職者への相談機能強化、ナースバンク活用促進、「eナースセンター」の円滑な運用

2)ハローワーク巡回相談(10カ所)

3)離職看護職員の届出の促進

2. 「看護の心」普及事業

・高校生の1日看護体験・看護学生体験、看護学生へのナースセンター事業の周知・看護業務PR

3. 訪問看護支援事業

・訪問看護師等への相談、情報交換

4. 看護職員確保対策支援事業

・魅力ある病院づくり支援・看護職員確保に係る相談・潜在看護職員の再就業支援研修会

●センターで今一番注力している事業

1. 求職者および求人施設の相談窓口体制の強化

2. 潜在看護職員等の再就業支援研修会開催と就業支援

3. 届出制度の周知と届出者への支援

4. ナースセンターの周知と機能強化(ナースセンターの広報活動・看護学校学生に周知等)

5. 魅力ある病院づくりへの支援(医療勤務環境改善支援センターとの連携)

●今後行いたい取り組み

1. 潜在看護職の就労支援促進(マッチング機能強化のための支援)

2. 潜在看護職員等再就業支援研修の拡充

3. ハローワーク巡回相談(10カ所)の機能強化

4. 届出者への定期的なフォローの強化

5. 看護職確保定着のための魅力ある職場づくりへの支援

●離職者へのメッセージ

届出をして頂いてありがとうございます。あなたの持っている資格やキャリアを、是非活かして頂きたいと思います。そのために、ナースセンターでは、不安なく就業出来るように、いろいろな技術演習会や研修を行っています。また、看護職の相談員が極め細やかな対応を行っていますので、気軽にご相談ください。あなたのライフスタイルにあった働き方を一緒に探してみませんか。

●ナースセンターから一言

熊本県ナースセンターは、県内のハローワーク10カ所でベテラン看護職が、巡回相談でお話をお聞きします。求職相談はもちろん、働く職場環境の悩みなど気軽にご相談下さい。また、看護技術に不安がある方は、少しでも不安を軽減できるように、技術演習会を実施しておりますので、是非ご参加ください。看護職の方々が、一人でも多く就業されることを願っております。