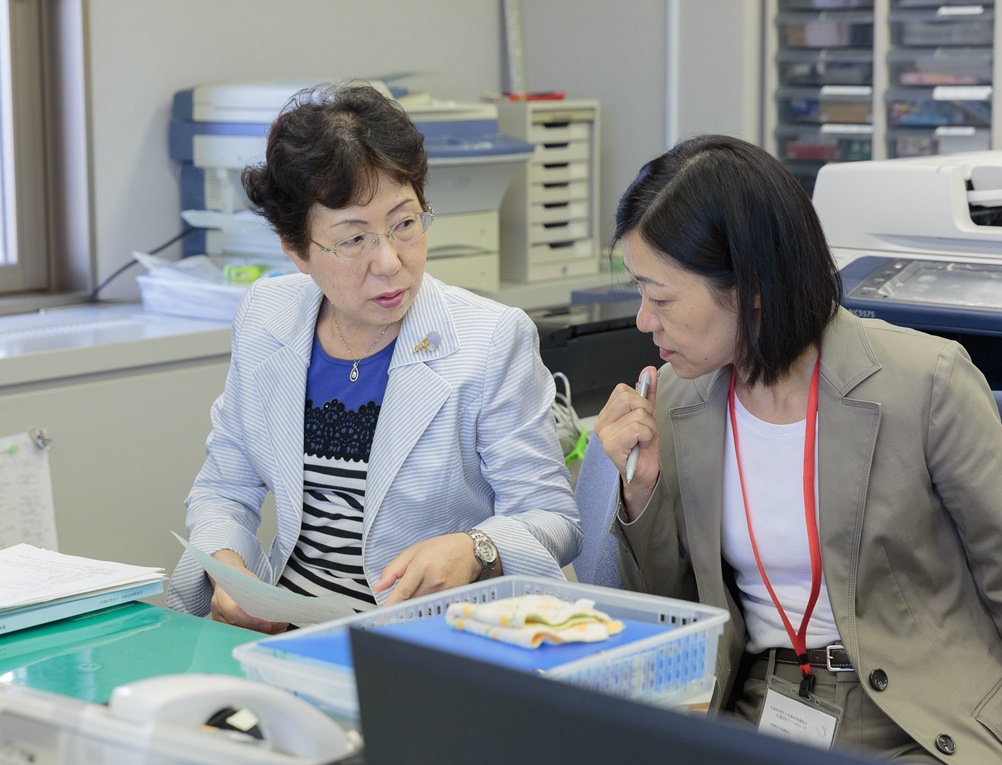

多様な研修や実践的な就活対策といった就業支援はもちろんのこと、就職後も続く親身なカウンセリングが特徴の京都府ナースセンター。ブランクがある看護職の再就業に関して、日々どのようなサポートやアドバイスを行っているのでしょうか。京都府ナースセンター常任理事の安井邦子さん、相談員の澤井美智子さん、就業アドバイザー・産業カウンセラーの早川進さんにお話を伺いました。

ブランクのある就業希望者に対して、どのような研修を提供していますか?

安井 当センターを利用される方の中心層は30歳代後半~40歳代くらいですね。子育てなどで10年ほどのブランクのある方が多いので、ぜひ研修を受けるようお勧めしています。具体的には、当センターで行う「看護力再開発講習会」(講義2日、実技2日の計4日間)と、府内28カ所の協力病院で行う「施設における看護力再開発講習会」(半日~4日間程度)があります。特に病院で行う講習会には、急性期医療やリハビリテーションなど各施設の持つ強みを生かした実践的な内容が多いですね。「基本は中央で、応用は現場で」といったところでしょうか。講習を受けた施設に就職しなければならないわけではありませんが、実際には8割くらいの方が講習施設での就職を希望します。

講習会を受講する回数や順番に決まりがあるわけではありません。講習会の内容や日程、場所などを考慮しつつ、納得するまで学んでから就職してほしいと思います。実際には、講習会に1~2回程度参加して自信を付けてから働き始める方が多いですね。ちなみに、これらの講習会は未就業の方だけでなく、就業して2年未満のナースも対象となっています。「基礎を固めたい」「特定の分野を勉強したい」といった目的を相談してもらえれば、最適な講習会をご紹介します。

澤井 再就業を希望される皆さんのお話を聞くと、ブランクがある方にとって最も不安に感じられるのが採血のようです。そこで2016年8月から、毎月1回の頻度で採血専門の研修を当センターで行うことにしました。定員が5人と少ないこともありますが、すぐに満員となってしまい、ニーズの高さを感じましたね。しっかりとした講習会に参加するのはハードルが高いという方でも、採血だけの研修なら気軽に参加できます。今後は看護力再開発講習会を実施している各施設でも、このような研修を展開してもらえると理想的ですね。

ずっと伴走し続けます

看護職の再就職にあたって、必要なフォローとはどんなものでしょうか?

澤井 やみくもに研修を受けるうちに、かえって不安が募ってしまうこともあります。そうした方は、思い切って就職してからOJTで学んだ方がいい場合もあります。スキルだけを見るのではなく、性格やキャリアへの考え方なども総合して考えながら、アドバイスするようにしています。例えば、ブランクがある方は、良くも悪くも夢が膨らんでしまい、表面的な理由で大病院を希望する「ブランド志向」に陥っていることもあります。そうしたケースでは、研修よりもまず複数の病院見学に行ってもらい、「どの病院が肌に合いましたか?」「具体的には何が良いと感じましたか?」などと話す場を持っています。つまり、本当にやりたい看護ができるところはどこなのか、考えてもらう機会を作るようにして、1回の相談だけでは決めないようにしています。

安井 当センターには看護職の相談員が4人いますが、外からの視点も必要ではないかと考え、看護職ではない民間企業出身の産業カウンセラーに就職アドバイザーとして加わっていただきました。

早川 一般人の視点で看護の世界を見て感じたのは、就職活動に対する感覚の違いです。人手不足の看護職は採用されやすい一方、本当に自分に合う職場かどうかを見極める力がよりいっそう求められます。どこもウエルカムだから、自分で決めなければいけないのです。また、就活対策がやや甘い傾向にあり、中には「職務経歴書って何ですか?」という状態の方もいるし、面接マナーが十分でない方も少なくありません。クリニックや人間ドックなどサービス業的な側面もある施設では、特に社会人としての常識があるかどうかもきっちりと見られます。そういった点をアドバイスすることも私の役割だと考えています。こうしたノウハウを無料で学び、個別に相談できるのは、ナースセンターの大きな利用価値だと思います。

安井 再就職した看護職の、離職率の高さが気になっています。京都府の委託を受けて、毎年「施設看護職退職者調査」を行っているのですが、そのデータを見ると、転職後1年以内の離職率は約18%、転職後2年以内まで含めると、30%近くが離職しています。新卒看護職員(入職1年以内)の離職率7.5%(日本看護協会「2015年 病院看護実態調査」)と比べても、非常に高い数値ではないでしょうか。これは、新人教育の体制が整いつつある一方で、再就職者へのサポートが不足していることの表れだと考えています。どんどん人が入れ替わってしまう状況は、本人にとっても職場にとってもマイナスのはず。施設側でもサポート体制を充実させてほしいというのが本音ですが、その点を支援するのも私たちの役割です。

澤井 無事に就職できた後も、やりとりが続くこともあります。「何か悩みがあったら電話をくださいね」と伝えておくのはもちろん、場合によってはこちらから定期的に連絡してフォローするようにもしています。「今日は失敗して落ち込んじゃって」「先輩との人間関係が悩みです」といった声に寄り添い、利害関係のない第三者として本音を吐き出してもらい、その上で本人の能力や性格を考えつつ、客観的なアドバイスを心がけています。利用者の身近な存在として、心の支えになりたいという感覚ですね。

センターとしての今後の目標や、求職者へのメッセージがあれば教えてください。

早川 当センターでは、府内の各ハローワークと連携して出張相談を行うほか、ハローワーク西陣とは同意が得られた求職者の情報を共有し、支援することにより、的確な就業促進につながるよう努めています。今後も、まだナースセンターに登録していない方も含めて、より多くの就職希望者を支援していきたいですね。

また、クリニックや福祉系の職場などでも、ナースセンターの知名度を上げていくことが重要だと思います。「ナースセンターへ行けば多様な求人情報にアクセスできる」と感じてもらうためにも、よりいっそう各施設とのつながりを増やしていきたいと考えています。

澤井 2016年から、冒頭で紹介した講習会に参加した後には、ナースセンターへの登録が必須となりました。これは、あくまでも講習後のフォローや情報提供のためにお願いしたいということで、登録したら絶対に就職しなければならないというわけではありません。様々な情報を得たり気軽に相談したりできるナースセンターのメリットを、もっと皆さんに知ってもらいたいですね。

安井 離職率の高い施設がデータとして出てきたら、私たちは直接訪問して、離職が多い理由は何か、どんなことに困っているのか伺うこともあります。指導や監査ではなく、第三者的な立場で施設が抱える問題や悩みを聞き取りながら、登録者とのマッチングにも生かしているわけです。就職希望者を多面的に支援するのが私たちの役割。「就職したら終わり」ではなく、ずっと応援しながら伴走できる存在として、少しでも皆さんの助けになればと思っています。

京都府ナースセンター

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375

ハートピア京都(京都府立総合社会福祉会館)7階

TEL

075-222-0316

http://www.kyokango.or.jp/nurse-center.html

●センターの主な業務内容

・無料職業紹介

・セカンドキャリア、ブランクのある方、子育て中の方の就業支援

・求職者の方への個別相談対応、キャリアに合った職業紹介

・進学相談

●センターで今一番注力している事業

・個別相談によるマッチング

・京都府内ハローワークとの連携(ハローワーク西陣へ個別情報提供を実施)

・「とどけるん」からeナースセンターへの登録を促進する電話アクション

●今後行いたい取り組み

・クリニックや福祉系の職場などへの働きかけ、当センターの認知度・求人登録数のアップ

・看護学校へのガイダンス、高校訪問の実施

●離職者へのメッセージ

・皆様の希望に沿うような求人開拓に努めてまいりますので、ナースセンターのメリットをご理解の上、ぜひご登録ください。

・就業アドバイザーによる実践的なサポートや、就職後のきめ細やかなフォローを大切にしています。